![]()

【託児室イベント】お子連れでも通いやすい歯科医院を目指しています

【託児室イベント】保育士による朗読会を開催します|すずらん歯科・矯正歯科

すずらん歯科の託児室で朗読会を開催します

託児室「すずらんキッズルーム」にて

保育士による絵本・紙芝居の読み聞かせ会を開催します。

歯科医院が初めてのお子さまや、治療を待つ時間が不安なお子さまも、

楽しい時間を過ごしながら歯医者さんに慣れていただけるイベントです。

朗読会の内容について

当院の託児室に在籍する保育士が、絵本や紙芝居の朗読を行います。

-

季節感のある絵本

-

小さなお子さまでも楽しめる紙芝居

-

親子で楽しめる手遊びなど

歯科治療の前後や、保護者の方の診療中も、

安心してお子さまをお預けいただけます。

当日診療のご予約がない方、当院に通院したことがない方も参加OKです!

開催日時・場所

開催場所

すずらん歯科矯正歯科

すずらんキッズルーム(院内託児室)

開催日

・12月26日(金)

時間

各日 10:30〜11:00

参加について

・事前予約不要

・参加無料

・当院に通院されていない方もご参加いただけます

歯科医院の託児室だからできる安心ポイント

当院の託児室は、歯科医院併設ならではの安心環境です。

”保育士常駐で小さなお子さまも安心”

「子どもがいるから歯医者に行きづらい」

そんなお悩みをお持ちの方にも、安心してご利用いただけます。

お子さまの“歯医者デビュー”にもおすすめです

読み聞かせ会は、

歯医者さん=楽しい場所と感じてもらうきっかけにもなります。

-

歯医者が苦手にならない工夫

-

小さな頃からの通院習慣づくり

-

保護者の方の治療の間も安心

お子さまの歯医者デビューや、定期検診のタイミングにもぜひご活用ください。

お気軽にご参加ください

すずらん歯科矯正歯科では、

お子さまと保護者の方が安心して通える歯科医院を目指しています。

朗読会は、

通院中の方はもちろん、初めての方も大歓迎です。

ぜひこの機会に、

すずらん歯科併設の託児室「すずらんキッズルーム」へ

お気軽にお越しください。

お問合せ・ご予約はお電話または、公式LINEから【公式LINEはこちらから】

お子様連れでも安心して通院していただける歯科医院を目指しております!

保育士が常駐しているので、パパ・ママも安心!

すずらん歯科矯正歯科

愛知県清須市西市場1-12-1

TEL:052-982-8302

すずらん秋祭りのご案内

【わくわく秋祭り開催!】家族みんなで楽しめるイベント

こんにちは!愛知県清須市にあるすずらん歯科です。

11月に当院で地域の皆さまへの感謝を込めて「わくわく秋祭り」を開催することが決定しました!

歯医者さんというと、どうしても「怖い」「痛い」といったイメージを持たれがちですが、このイベントを通して、お子さまから大人の方まで、ご家族みんなで「楽しくて身近な場所」と感じていただければ幸いです。

楽しい体験が盛りだくさん!秋祭りのご紹介

今回の秋祭りでは、お子さまから大人まで楽しめる特別企画をたくさんご用意しました。

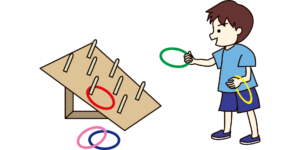

1. 景品が当たる!輪投げ大会 🎯

輪投げコーナーを設けます。景品は、お子さまに喜んでいただけるおもちゃや文具などの賞品もご用意しました。参加は無料ですので、ぜひ挑戦してみてくださいね!

2. 未来の歯医者さん!キッズドクター体験 🩺

白衣を着て、小さな歯医者さんになりきってみませんか?

歯科のお仕事を体験できます。お子さまの「歯医者さん嫌い」を克服するきっかけにもなるかもしれません。

記念写真を撮影してプレゼントいたします📷

3. 意外な結果にびっくり!〇〇〇の力測定会 👄

👄の力を測定する専用の機器を使って、あなたの👄の力を測ってみましょう。意外と知られていない👄の力と口腔機能の関係について知る良い機会です。もしかしたら豪華景品が当たるかも!

4. 健康チェックの第一歩!唾液検査体験 🧪

唾液検査がお試し価格で体験いただけます!

通常2,000円→500円でご案内いたします。

お口の健康状態は、唾液に現れます。簡単な唾液検査を体験し、虫歯や歯周病のリスクをチェックできます。ご自身の健康状態を知り、今後の予防に役立てましょう。

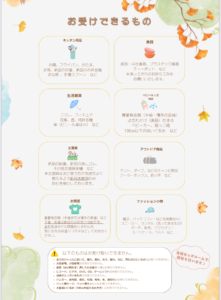

5. 歯科医院でSDGs!もったいないボランティアプロジェクトが出展 ♻️

「もったいないボランティアプロジェクト」とは・・・

不用品を回収し、国内外への支援に繋げる活動を行っている団体です。

おうちで眠っている服や、おもちゃなどが支援に繋がります。

詳しくはこちらから↓

当日はすずらんキッズルームにて不用品を回収いたします。

回収可能なものは下記をご覧ください。

ご来場いただいた方にはプレゼントをご用意!

今回の秋祭りでは、ご来場いただいた方全員に「来場者プレゼント」をご用意しています。日頃の感謝を込めて、ささやかではありますが、皆さまのお越しをお待ちしております。

【イベント詳細】

【開催日時】

2025年11月8日(土)15:30 〜 17:30

【場所】

すずらん歯科 院内

(愛知県清須市西市場1-12-1)

【参加費】

無料(唾液検査体験のみ500円)

ご予約不要で、どなたでもお気軽にご参加いただけます。

ご家族やご友人をお誘い合わせの上、ぜひお越しください。皆さまとお会いできるのを、スタッフ一同心より楽しみにしております!

お問合せ・ご予約はお電話または、公式LINEから【公式LINEはこちらから】

すずらん歯科矯正歯科

愛知県清須市西市場1-12-1

TEL:052-982-8302

当院の対応可能な言語について

―当院が対応可能な言語についてのご案内―

当院では日本語での診療に加え、英語とポルトガル語での対応が可能です。

安心してご相談いただけるよう、スタッフが丁寧にサポートいたします。

お口のことでお困りのことがございましたら、どうぞお気軽にご来院ください。

ご予約はお電話、または当院のウェブサイトから承っております。

Oferecemos serviços em português e inglês.

Sabemos que a barreira do idioma pode ser uma preocupação, mas nossa equipe especializada está aqui para ajudar.

Sinta-se à vontade para nos visitar se tiver alguma preocupação odontológica.

Você pode agendar sua consulta por telefone ou através do nosso site.

1-12-1 Nishi-ichiba, Kiyosu-shi, Aichi

TEL:052-982-8302

suzuran shika

すずらん歯科矯正歯科

愛知県清須市西市場1-12-1

2023年にフッ素の推奨濃度が変更!フッ素がもっと効果的に

フッ素はもっと効果的になった!2023年改定で変わった虫歯予防の新常識を徹底解説

虫歯予防の強い味方として知られるフッ素(フッ化物)。実は2023年、国際的なガイドラインに合わせて、日本におけるフッ素の推奨濃度が大きく改定されました。これは私たちの虫歯予防習慣に大きな影響を与える、まさに「新常識」と言える変化です。

「フッ素って子ども向けじゃないの?」「濃度が変わると何が変わるの?」

そんな疑問をお持ちかもしれません。

この記事では、歯科医院の視点から、フッ素が虫歯予防に効果的な理由から、2023年の推奨濃度改定のポイント、そして年齢別に今日からできるフッ素の効果的な量を解説します。新しいフッ素の知識を身につけて、あなたも家族も、もっと虫歯になりにくい強い歯を手に入れましょう!

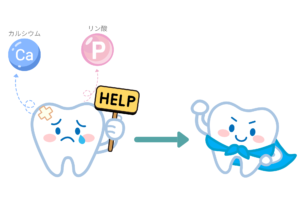

1. そもそもフッ素ってなに?

フッ素は、自然界に広く存在する元素の一つで、私たちの身近な飲食物(お茶、魚介類など)にも含まれています。歯の健康にとって非常に重要な役割を果たすため、「歯のミネラル」とも呼ばれています。

では、具体的にフッ素はどのようにして虫歯を防いでくれるのでしょうか?その働きは主に以下の3つです。

(1) 歯質の強化(再石灰化の促進)

歯の表面にあるエナメル質は、食事のたびに酸によってミネラルが溶け出す「脱灰(だっかい)」と、唾液の力でミネラルが歯に戻る「再石灰化(さいせっかいか)」を繰り返しています。

フッ素は、この再石灰化を強力に促進します。歯をより硬く、丈夫にし、虫歯菌が作り出す酸から歯を守る抵抗力が高まります。

(2) 虫歯菌の活動抑制

フッ素は、虫歯の原因となる細菌(ミュータンス菌など)の活動を抑制する効果もあります。虫歯菌が酸を作り出す働きを弱めることで、虫歯の発生そのものを抑えることができます。

(3) 歯の修復作用(初期虫歯の再石灰化)

ごく初期の虫歯(まだ穴が開いていない状態)であれば、フッ素の作用によって再石灰化が促進され、歯が自然に修復されることも期待できます。これは、歯を削らずに虫歯の進行を食い止めることができる、非常に重要な働きです。

これらの複合的な作用により、フッ素は虫歯予防において欠かせない存在となっているのです。

2. 2023年改定のポイント!フッ素推奨濃度の新常識

これまでの日本では、フッ素の安全性に配慮し、国際的な推奨濃度よりも低めに設定されていました。しかし、より効果的な虫歯予防を実現するため、2023年に厚生労働省が国際基準に合わせた推奨濃度への引き上げを発表しました。

この改定の最大のポイントは、歯磨き粉(フッ化物配合歯磨剤)に含まれるフッ素濃度の上限が大幅に引き上げられたことです。

【改定後(2023年1月施行)】

- 6歳以上からは、1,400~1,500ppmまで配合可能に!

- ただし、6歳未満の子どもには900~1,000ppm程度を推奨するなど、年齢に応じた目安量や使用方法が明確化されました。

この改定により、私たちはより効果の高いフッ素製品を日常的に使用できるようになり、虫歯予防の効果がさらに期待できるようになりました。

3. フッ素以外にも!効果的な虫歯予防のポイント

フッ素は強力な味方ですが、虫歯予防はフッ素だけで完璧になるわけではありません。フッ素の効果を最大限に引き出すためにも、以下のポイントも実践しましょう。

(1) 正しい歯磨き習慣

- 毎食後の丁寧なブラッシングは基本中の基本です。

- 歯ブラシだけでなく、デンタルフロスや歯間ブラシを使って、歯と歯の間の汚れもしっかり除去しましょう。

(2) 食生活の見直し

- 砂糖を多く含む飲食物(お菓子、ジュースなど)の摂取は控えめにしましょう。

- だらだら食べやだらだら飲みを避け、食事の回数を管理することが大切です。

- キシリトールガムなど、虫歯予防効果のあるものを活用するのも良いでしょう。

(3) 定期的な歯科検診とプロフェッショナルクリーニング

- ご自宅でのセルフケアだけでは、どうしても磨き残しや歯石が溜まってしまいます。

- 歯科医院での定期検診では、虫歯の早期発見・早期治療ができるだけでなく、歯科衛生士による専門的なクリーニングで、普段の歯磨きでは落としきれない汚れやバイオフィルムを除去し、フッ素塗布などの予防処置を受けることができます。

4. 【まとめ】新しいフッ素の知識で、あなたと家族の歯を守ろう!

2023年のフッ素推奨濃度改定による新しい知識を活かし、日々の歯磨き習慣にフッ素を上手に取り入れることで、虫歯になりにくい、強い歯を育てることができます。

特に、お子さんの歯が生え始めたら、ぜひ今日からフッ素配合歯磨き粉の使用を始めてください。乳歯も永久歯も、フッ素の力で守ることができます。

「どの歯磨き粉を選べばいいの?」「正しい磨き方や使い方を教えてほしい」

そんな疑問や不安があれば、どうぞお気軽に当院にご相談ください。患者さん一人ひとりの口腔内の状態や年齢に合わせた最適なフッ素製品の選び方、効果的な使い方を丁寧にアドバイスさせていただきます。

強い歯と健康な笑顔で、快適な毎日を送りましょう!

お問合せ・ご予約はお電話または、公式LINEから【公式LINEはこちらから】

すずらん歯科矯正歯科

愛知県清須市西市場1-12-1

TEL:052-982-8302

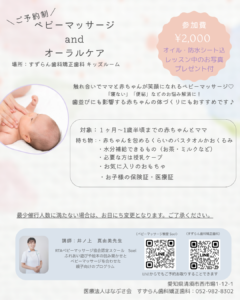

ベビーマッサージとは?赤ちゃんとのコミュニケーション

【ママ・パパ必見!】ベビーマッサージで最高の親子の絆を育もう!

こんにちは!すずらん歯科矯正歯科です。

今回は当院で実施しているベビーマッサージについてご紹介いたします。

当院では歯科クリニックならではの、ベビーマッサージの最後に赤ちゃんの口腔内チェックが付いてます。【詳しくはこちらのインスタグラムをご覧ください】

~赤ちゃんがいるママ・パパへ~

「赤ちゃんともっと深く繋がりたい」「育児のストレスを少しでも減らしたい」「赤ちゃんの成長をサポートしたい」…そんな風に感じていませんか?

もしそうなら、ぜひベビーマッサージを始めてみませんか?

ベビーマッサージは、単に赤ちゃんの体をマッサージするだけではありません。ママやパパの手から伝わる温もりや優しい触れ合いは、赤ちゃんの心と体を健やかに育み、親子の愛情を深める最高のコミュニケーションです。

【 ベビーマッサージとは?】

ただの「マッサージ」じゃない!深い絆を育む愛のコミュニケーション

ベビーマッサージとは、赤ちゃんの体に優しいタッチでオイルなどを使いながらマッサージを施すことです。しかし、その本質は「マッサージ」という言葉では語り尽くせないほど、奥深く、愛情に満ちたものです。

赤ちゃんは、ママやパパの温かい手で触れられることで、安心感を得て、心身ともに満たされます。アイコンタクトを取り、優しく語りかけながらマッサージをすることで、言葉をまだ話せない赤ちゃんとの間に、特別な絆が育まれていくのです。

まさにベビーマッサージは、五感をフルに使った、かけがえのない親子のコミュニケーションです。

【 ベビーマッサージの効果】

赤ちゃんにもたらす素晴らしい効果

ベビーマッサージは、赤ちゃんにとって多くのポジティブな影響を与えます。赤ちゃんの健やかな成長を多角的にサポートします。

【心身のリラックス効果と安眠促進】

優しいマッサージは赤ちゃんの副交感神経を優位にし、心身を深くリラックスさせます。これにより、夜泣きが減ったり、寝つきが良くなったり、睡眠の質が向上したりする効果が期待できます。リラックスすることでストレスホルモンの分泌も抑えられ、情緒の安定にも繋がります。

【便秘・ガス溜まりの改善】

お腹を優しくマッサージすることで、腸の蠕動運動が活発になります。これにより便秘の解消や、お腹に溜まったガスの排出を促し、赤ちゃんのお腹の不快感を和らげることができます。消化吸収もスムーズになり、赤ちゃんがより快適に過ごせるようになります。

【脳の発達促進と感覚の発達】

皮膚への優しい刺激は、赤ちゃんの脳の発達を促します。また、触覚や視覚(ママ・パパの顔を見る)、聴覚(優しく語りかける声)など五感を同時に刺激することで、感覚の発達をバランス良く促進します。

【親子の絆の強化】

何よりも大切なのがこの効果です。ママやパパの手の温もり、優しい声、愛情のこもった眼差しは、赤ちゃんに深い安心感と幸福感を与えます。赤ちゃんは「自分は大切にされている」と感じ、親への信頼感を育みます。赤ちゃんの情緒の安定と健全な自己肯定感の育成に不可欠です。

【ママ・パパにも嬉しい!ベビーマッサージの隠れたメリット】

ベビーマッサージは赤ちゃんだけでなく、育児中のママ・パパにも多くのメリットをもたらします。

・育児ストレスの軽減:赤ちゃんの笑顔やリラックスした表情を見ることで、ママ・パパ自身も癒され、ストレスが軽減されます。オキシトシン(愛情ホルモン)の分泌が促され、幸福感が高まります。

・育児への自信::赤ちゃんの些細な変化や反応を感じ取ることで、「ちゃんと育児ができている」という自信に繋がり、育児への前向きな気持ちが育まれます。

・赤ちゃんのサイン理解:毎日触れ合うことで、赤ちゃんの体調や機嫌の微妙な変化、体の発達段階などをより早く察知できるようになります。

【まとめ:ベビーマッサージで親子の「今」をもっと豊かに】

ベビーマッサージは体のケアに留まらず、親子の心と心が深く繋がる、かけがえのない時間です。赤ちゃんの成長を促し、ママ・パパの育児ストレスを軽減し、親子の揺るぎない絆を育むことができます。

あなたの温かい手が、赤ちゃんの心と体を優しく包み込み、最高の愛情を伝えてくれるはずです。この特別な時間を積み重ねて、かけがえのない親子の絆を育んでいきましょう。

当院ではベビーマッサージの先生をお招きし、レッスンを行っております。

ベビーマッサージ後に、赤ちゃんの口腔内チェックも行います。お口のことで気になることがあればお気軽にご相談ください。

ベビーマッサージのお問合せ・ご予約はお電話または、公式LINEから【公式LINEはこちらから】

すずらん歯科矯正歯科

愛知県清須市西市場1-12-1

TEL:052-982-8302